"Au diable Vauvert" : Quand une expression garde la mémoire des lieux oubliés

Une géographie secrète de l’imaginaire français

Il y a des expressions françaises qui, au fil des siècles, ont acquis une densité presque mythique. "Au diable Vauvert" en fait partie. On l’emploie souvent pour désigner un lieu perdu, inaccessible, mal desservi. Mais derrière cette formule familière se cache une histoire bien plus complexe — faite de toponymes entrelacés, de croyances populaires, et de lectures rétrospectives que nous projetons sur le passé.

Car Vauvert n’est pas un lieu unique. Et cette multiplicité, loin d’être une faiblesse, révèle précisément comment notre langue transforme l’incertitude en richesse.

Gentilly : la piste la plus solide

Parmi les hypothèses étymologiques, celle du château de Vauvert à Gentilly, aux portes de Paris, est aujourd’hui considérée par les philologues comme la plus crédible.

Ce domaine, abandonné au XIIe siècle, devint peu à peu un lieu de rumeurs. Les chroniques rapportent qu’il était hanté, fréquenté par des apparitions nocturnes, des bruits inexpliqués. Un espace que l’on évitait, non par crainte de ruines, mais par peur du surnaturel.

En 1257, Saint Louis décide d’y fonder un couvent de Chartreux. Ce geste n’est pas anodin. Il s’inscrit dans une tradition chrétienne bien établie : la christianisation des lieux maudits. En installant la prière là où régnaient les terreurs, le roi opère une forme de reconquête symbolique. Il ne détruit pas la peur — il la remplace.

C’est à ce moment précis que le nom Vauvert entre dans la conscience collective. Mais pas encore comme un lieu éloigné : comme un lieu dangereux, hanté, démoniaque.

Deux autres Vauvert ? Des confusions postérieures

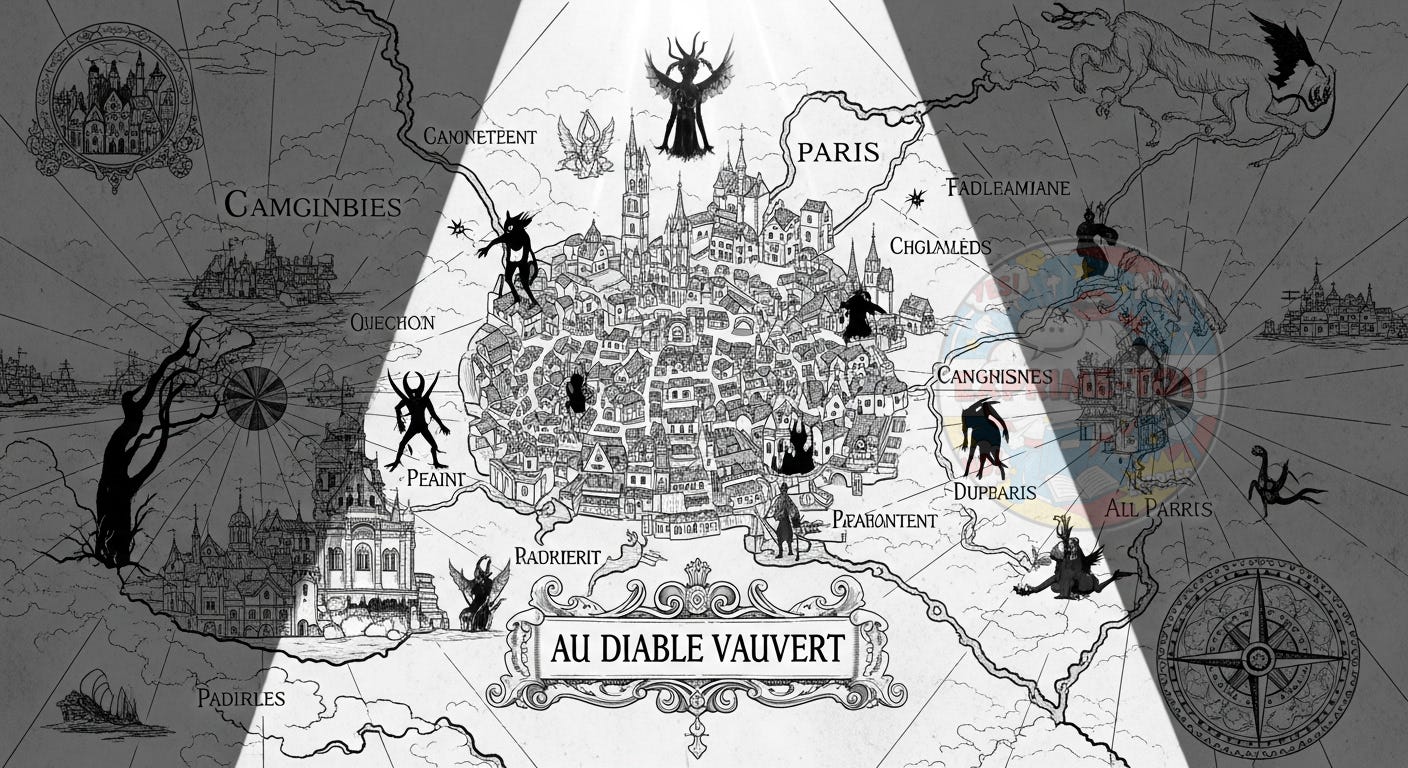

Deux autres localisations sont parfois évoquées : l’abbaye de Vauvert située rue d’Enfer à Paris, et un sanctuaire dédié à Notre-Dame de la Vallée verte, à Vauvert dans le Gard.

Or, les spécialistes s’accordent à penser que ces mentions sont probablement des contaminations ultérieures. Le nom Vauvert (du latin vallis viridis, "vallée verte") était relativement courant. Et une fois que l’expression "diable de Vauvert" fut entrée dans le langage populaire, elle a pu se greffer sur d’autres lieux portant un nom similaire.

En d’autres termes : ce n’est pas parce qu’il existait trois Vauvert que l’expression est née de leur convergence. C’est parce que l’expression existait qu’on a pu, plus tard, y rattacher d’autres lieux. Une rétroaction linguistique classique — mais qui ne doit pas nous tromper sur l’origine.

Le château de Gentilly reste donc le point d’ancrage le plus probable.

Un glissement sémantique tardif : de "diable" à "lointain"

Une précision essentielle : le sens d’"endroit reculé" est apparu très tardivement.

Dans les attestations anciennes — du Moyen Âge au XVIIIe siècle —, on parle surtout du "diable de Vauvert", entendu comme une entité malicieuse, un démon local. L’expression évoque le malin, pas la distance.

C’est seulement au XIXe siècle que le sens évolue. Peut-être sous l’influence de la banlieue parisienne en expansion, où certains lieux deviennent effectivement lointains, mal desservis, marginaux. Alors, "aller au diable Vauvert" commence à désigner un trajet pénible, un déplacement vers la périphérie.

Le diable n’a pas disparu — il s’est déplacé. De l’imaginaire surnaturel à l’imaginaire urbain.

La légende du bourgeois Pierrefeu : une fiction éclairante

Parmi les récits populaires, l’un circule souvent : celui du bourgeois Pierrefeu et de l’épicier Gidouin, qui auraient organisé une supercherie en se déguisant en diable pour effrayer les Parisiens.

Or, aucune source médiévale ne mentionne cette histoire. Elle apparaît pour la première fois dans des recueils d’anecdotes du XIXe siècle, comme celui de Pierre-Jean de Béranger ou dans des compilations folkloriques postérieures. C’est une légende étiologique : un récit inventé a posteriori pour expliquer une expression dont l’origine s’est perdue.

Mais son intérêt n’est pas historique. Il est anthropologique. Cette légende révèle un besoin : rationaliser le surnaturel. Transformer une peur collective en canular humain, c’est une manière de reprendre le contrôle. C’est aussi une preuve de lucidité : nos ancêtres n’étaient pas tous crédules. Beaucoup cherchaient déjà à démystifier leurs propres mythes.

Des interprétations modernes : attention au recul

Dans l’analyse de l’acte de Saint Louis, on parle parfois de "thérapie territoriale" ou de "géographie sacrée". Ces concepts, empruntés à l’anthropologie moderne, sont séduisants. Ils aident à penser la dimension symbolique de l’espace.

Mais il faut le dire clairement : Saint Louis ne conceptualisait pas son action en ces termes. Il ne parlait pas de "stratégie de purification symbolique". Il obéissait à une logique religieuse et politique bien ancrée dans son temps : rétablir l’ordre chrétien, combattre le mal, affirmer son autorité divine.

Les catégories modernes sont utiles pour interpréter le passé. Mais elles ne doivent pas nous faire oublier que nos ancêtres pensaient autrement. Ce que nous voyons comme une "stratégie", eux l’auraient vécu comme un devoir.

Pourquoi cette expression nous parle encore

Parce qu’elle incarne un mécanisme profond de notre rapport à l’espace.

Même dans une société hyper-connectée, nous avons besoin de lieux "ailleurs". Ce ne sont plus des territoires hantés, mais des zones de non-droit, des quartiers oubliés, des banlieues mal desservies. Des espaces que l’on évite, dont on parle avec une pointe d’inquiétude

Et au diable Vauvert continue de nommer ces marges — pas géographiquement, mais psychiquement. Ce n’est plus la distance qui compte, mais le coût perçu : du temps, de l’effort, de la volonté.

Quand on dit qu’un rendez-vous est "au diable Vauvert", on ne parle pas de kilomètres. On parle d’un écart subjectif. D’un lieu qui semble hors norme, hors du circuit habituel.

Conclusion : La langue, entre mémoire et invention

"Au diable Vauvert" survit non parce qu’elle est exacte, mais parce qu’elle est riche. Elle mêle un lieu réel (Gentilly), une évolution sémantique tardive (XIXe siècle), des contaminations toponymiques, et des interprétations modernes qui lui donnent une profondeur inattendue.

Elle nous rappelle que la langue populaire n’est ni un document historique, ni un traité de géographie. C’est un espace de mémoire flottante — où les faits se transforment en mythes, où les mythes nourrissent de nouvelles réalités.

Et quand nous prononçons ces mots, nous ne faisons pas qu’indiquer un lieu. Nous convoquons un héritage : celui des peurs anciennes, des stratégies royales, des rationalisations tardives, et de cette étrange capacité qu’a la langue à faire vivre ce qui a disparu.

Peut-être que le vrai Vauvert, c’est ce lieu invisible que nous portons en nous — celui où se croisent l’histoire, la légende, et la nécessité de nommer ce qui nous échappe.

Si vous avez aimé cette plongée entre philologie et culture, partagez-la avec ceux qui aiment les mots qui racontent plus qu’ils ne disent.

Et la prochaine fois que vous direz "au diable Vauvert", souvenez-vous : ce n’est pas seulement une expression. C’est un palimpseste.